離乳食について

更新日:2025年4月21日

目次

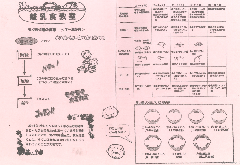

離乳食教室について

管理栄養士が離乳食中期以降のすすめ方をお話します。また、調理した離乳食の試食もできますので、ぜひご参加ください。日程などの詳細は、「離乳食教室」をご覧ください。

詳細及びお申し込みは![]() 鎌ケ谷市予約システムサービス「離乳食教室 もぐもぐコース」(外部サイト)及び

鎌ケ谷市予約システムサービス「離乳食教室 もぐもぐコース」(外部サイト)及び![]() 鎌ケ谷市予約システムサービス「離乳食教室 かみかみコース」(外部サイト)から。

鎌ケ谷市予約システムサービス「離乳食教室 かみかみコース」(外部サイト)から。

【備考】離乳食初期については、4か月児健康相談(2回目)で離乳食づくり体験を含めた教室をを第1子の保護者様向けに開催しています。

離乳食のレシピ動画

「はじめての10倍がゆ」 ごはんを鍋で煮るパターン

離乳食は、まず10倍かゆをあげることからはじめましょう

「離乳食初期にんじんペーストのつくり方」

「離乳食初期ほうれん草ペーストのつくり方」

「離乳食とりわけ食 野菜だし・肉じゃが」

鎌ケ谷市では、YouTubeにて様々な情報を発信しています。![]() 鎌ケ谷市行政情報発信チャンネル(外部サイト)のチャンネル登録をお願いします。

鎌ケ谷市行政情報発信チャンネル(外部サイト)のチャンネル登録をお願いします。

離乳食Q&A

離乳食初期(5か月から6か月)

離乳食は順調に進んでいるが便がかたくなってしまい心配

離乳食を始めると、今まで母乳やミルクのように水分だけだったものがお米や野菜などの食物を食べることにより、便の水分が少なくなり、色やにおいも変わっていきます。お子さまの様子を見て、長時間いきんでいたり、ぐったりしている、血が混じっているなどいつもと違う症状があるときは医師に相談しましょう。

よく食べるのですが、量を増やしてもいいですか?

離乳食を始めたばかりの頃は、まだ消化・吸収する機能が発達している段階です。量は多くなりすぎないように少しずつ増やします。足りない分は母乳やミルクをあげましょう。

離乳食を始めて間もないですが、嫌がって身体をそらせます。どれくらい対応すればいいですか?

数口離乳食を経験できれば良い、嫌がるようならまた明日、そんな気持ちで進めましょう。体調や機嫌によっても異なります。まだ、母乳やミルクで栄養を摂っていますのであせらず様子を見ながら進めましょう。

離乳食中期(7か月から8か月)

1回量の目安を教えてください。

| 分類 | 食材 | 目安量 |

|---|---|---|

| 炭水化物 | おかゆ | 7倍がゆ50グラムから80グラム |

| ビタミン・ミネラル | 野菜・果物 | 20グラムから30グラム |

| たんぱく質 | 魚類・肉類 | 魚や肉10グラムから15グラム |

離乳食の形態はどうしたら良いですか?

舌でつぶせるかたさ(豆腐位)に調整しましょう。

野菜は3ミリから5ミリ角程度の大きさ、魚や肉は2ミリから3ミリ程度のみじん切りが目安です。食べにくそうにしている時はとろみをつけて食べやすい形態にしてあげましょう。

2回食に進めるタイミングはいつからですか?

離乳食をスタートし、口をとじてごっくんと飲み込むことができる、全粥・野菜・魚や豆腐などのたんぱく質がそろっている、7か月から8か月になったらそろそろ2回食に進めるタイミングといえます。

栄養バランスを考えるべきですか?

毎食、栄養バランスのとれた離乳食を準備できれば理想的ですが、あまり神経質にならずに2日から3日間の食事で栄養バランスを考えれば大丈夫です。

この頃は色々な食材や味、舌触りを楽しめるようにしていきましょう。

食物アレルギーが心配でなかなか卵など手が出せないでいます

心配だから、念のためにと避けてもアレルギーの予防効果があるという科学的根拠はありません。

初めて食べる食材はよく加熱し少量から1回の食事で1種類に、何か変化があった時はすぐに受診しましょう。

なかなか食べてくれない

赤ちゃんが離乳食を食べてくれない理由は、母乳やミルクとの時間が空いてなく、お腹が空いていなかったり、味や形状が苦手であったり理由は様々です。

水分が少ないものが苦手そうならとろみをつけたり、粒があるものが苦手そうなら丁寧につぶした状態に戻し、徐々につぶし方を粗くしてみるなどの工夫をしてみましょう。

ミルクの飲みが悪いです

いつもと変わりなく機嫌も良いようであれば、無理せずお腹が空いた頃にあげてみましょう。

離乳食後期(9か月から11か月)

1回量の目安を教えてください

| 分類 | 食材 | 目安量 |

|---|---|---|

| 炭水化物 | おかゆ | 5倍粥など100グラムから軟飯80グラム |

| ビタミン・ミネラル | 野菜・果物 | 30グラムから40グラム |

| たんぱく質 | 魚類・肉類 | 魚や肉15グラム |

好き嫌いがあります

一時的なものなのであまり気にせず無理強いはしないようにしましょう。食べてくれないから苦手な食材と決めつけないで、味付けや調理方法を変えたり、しばらくしてから別の日に出してみるなどしてみましょう。

また声掛けや、美味しいと食べて見せること、楽しい雰囲気になるようにすることも大切です。

便秘しがちです

離乳食が増えてくると母乳やミルクの量が減ってくることもあり、便がかたくなることがあります。しっかり水分をとり、野菜やさつま芋など食物繊維の多い食品、ヨーグルトなどを取り入れましょう。

離乳食を食べない、量が少ないのですが

理由は様々です。

ケース1 食環境を整える

この頃になると色々なものに興味を持ち始めるので、食事に集中しないのかもしれません。テレビは消す、おもちゃは片づけるなど、集中できる環境に整えましょう。

ケース2 食事のリズム

- お腹が空かないと離乳食に関心を持たないので、まずは空腹感を作りましょう。

- 食事の2時間から3時間前くらいには母乳やミルクを飲むのは控えましょう。

- 泣いたら飲ませるのはそろそろ卒業し、食事中心になるようにしましょう。

ケース3 食形態

かたすぎる、味付けが物足りないなどの原因が考えられます。

- かたさは離乳食の間は変わりません。親指と人差し指でつぶせる固さにしましょう。大きさは5ミリから7ミリ角程度にしましょう。

- 味つけは薄味が基本ですが、風味づけとして

月齢別使用食材(PDF:101KB)の調味料が使えるので使用してみましょう。

月齢別使用食材(PDF:101KB)の調味料が使えるので使用してみましょう。

丸飲みしているようです

離乳食の形状が細かすぎ、すべて柔らかくしすぎ、とろみをつけすぎは丸飲みの原因や、食べすぎの原因にもなります。前歯が生えているようならば細かく刻んで口に入れるのではなく、ゆがいた野菜スティックなどを持たせてあげて前歯で噛み切って、モグモグする練習をしましょう。その時に大人が一緒に同じものを口に入れ「モグモグ、ゴックン」と声をかけてあげると良いでしょう。

フォローアップミルクに切り替えるべきですか?

フォローアップミルクは、母乳やミルクの代替品ではありません。9か月頃から飲むことはできますが、母乳やミルクをやめてフォローアップミルクをあげる必要はありません。

離乳食が順調に進まず、鉄不足(貧血)のリスクが高い場合や、適当な体重増加がみられない場合には、医師に相談したうえで、必要に応じてフォローアップミルクを活用することを検討します。

母乳やミルクを1歳過ぎから牛乳に切り替えることができるようになります。

口の中に食べ物をため込んで飲み込もうとしません

口の中にため込んでしまう原因は色々あります。例えば噛む習慣がない子、口の中に入れる量を調節できない子。食材がかたすぎないか、大きすぎないかも見直してみましょう。

「モグモグ、ゴックン」と声掛けはもちろんですが、同じものを口に入れて一緒に口を動かして見せてあげることも大切です。また、「口の中になくなってから次食べようね」と声掛けや、一度に口に入らないように食材の切り方を工夫したり量を調節してみましょう。それでもなかなか飲み込めないようであれば、清潔な指で取り除いてあげましょう。口の中を傷つけたり、噛まれたりしないよう気を付けましょう。

粒のあるものがうまくつぶせず口の中に残ってしまいます

育児本などの目安通りにいかなくても、焦らず少しずつ進めましょう。歯茎でつぶす練習をしているときなので、食材はバナナくらいのかたさのものにしましょう。

蕎麦はいつから食べさせても良い?

蕎麦のアレルギーは、年齢に関係なく発症します。参考にする本によっても時期が違います。しかし、明確な基準はありません。

離乳食が完了し、身体がしっかりしてくる1歳半頃で、体調がよく、平日の午前中(食べてから2時間以内に発症することが多いため、病院にすぐ行ける時間)が良いでしょう。「母子栄養協会ホームページより」

離乳食完了期(12か月から)

最近よく食べていた離乳食を食べない

同じものばかりだと飽きたりすることもあるので、味付けを変えてみるのもいいでしょう。また、食べなくなったからと、出さないのではなく何日か日をあけてからあげてみましょう。

食後に号泣。どうしてよいかわからずおやつを与えた。おやつばかりになってしまうのではないか心配

満腹感が得られていない可能性があります。規定量はあくまでも目安なので、食事量が足りているか、よく噛んで食べているか確認してみてください。

スプーンを持ちたがる。持たせると食べ物が飛び散ってしまい、悩んでいます

食べこぼしを想定し、あらかじめ片づけやすいように準備してみるのはいかがでしょうか?赤ちゃんのいすの下に、ふき取りやすいビニールシートやそのまま捨てられる新聞紙を敷くと後片付けが楽になります。自分で食べる楽しさを体験する機会になりますので、大変ですがぜひ機会をつくってあげてください。また、スティック野菜を持たせたり、スプーンを持たせておく。一緒にスプーンを持って口に入れてあげたり、1口分をスプーンに乗せて渡したりするのも一つの方法です。

食事は全部食べ切るまで付き合ったほうが良いのでしょうか?現在30分と決めています

20分から30分ほどで集中力はなくなってくると思われます。お子さまの様子を見て、食事が進まないようなら時間にとらわれず切り上げても良いと思います。

卒乳について

離乳食完了期には、エネルギーや栄養素の大部分が食事からとれるようになります。お子さまが欲しがらなくなったら、母乳やミルクは終わりにしてもいいですが、コミュニケーションを求めて母乳を欲しがるお子さまには、卒乳を急ぐ必要はありません。

やわらかいものばかり食べていてあまり噛んでくれないのですが、少しかたいものを食べさせたほうが良いのでしょうか?

いきなりかたい物をあげても、食べられなかったり、疲れてしまい嫌がってしまいます。噛む練習としては、軟らかく煮た野菜を噛まないと飲み込めない大きさに切ってあげる。何か好きな食べものでかじりとり(スティック野菜など)でもよいでしょう。

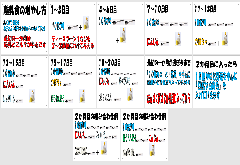

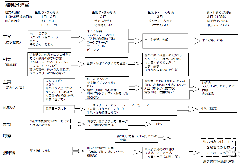

配布している資料の一部

関連リンク

![]() 千葉県ホームページ「かむ力を育てる乳幼児の食事」(外部サイト)

千葉県ホームページ「かむ力を育てる乳幼児の食事」(外部サイト)

![]() 厚生労働省ホームページ「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)」(外部サイト)

厚生労働省ホームページ「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)」(外部サイト)

問い合わせ

健康福祉部 健康増進課 成人保健係