長期優良住宅建築等計画等の認定制度について

更新日:2025年6月3日

認定申請窓口 認定基準 認定手続 建築確認特例 申請手数料 申請書類 完了報告 維持保全

制度の概要について

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。

新築についての認定制度は平成21年6月4日より、既存住宅を増築・改築する場合の認定制度は平成28年4月1日より、既存住宅の建築行為なしの場合の認定制度は令和4年10月1日より開始しています。

令和4年10月1日に認定基準等が改正されました。詳細については、![]() 長期優良住宅のページ(国土交通省ホームページ)(外部サイト)をご確認下さい。

長期優良住宅のページ(国土交通省ホームページ)(外部サイト)をご確認下さい。

税の特例措置

![]() 認定長期優良住宅に関する特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

認定長期優良住宅に関する特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

長期優良住宅建築等計画の認定申請窓口は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期法)」第2条第6項に定めるとおりで次のように分けられます。

建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(千葉県の許可を必要とするものを除く)

鎌ケ谷市都市建設部建築住宅課

上記以外の住宅

長期優良住宅建築等計画の認定基準は長期法第6条に定めるとおり、所管行政庁で定める事項については以下のようになります。

住戸面積の最低基準

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第4条に定めるとおりの基準となります。

居住環境基準

長期法第6条第1項第3号の規定について都市計画課都市政策室にて申請地の下記区域内外を確認し、居住環境に関するチェックリストを作成し提出して下さい。

申請に係る建築物が、次の区域内にないこと。

- 都市計画法第4条第4項の規定による促進区域

- 都市計画法第4条第6項の規定による都市計画施設の区域

- 都市計画法第4条第7項の規定による市街地開発事業の区域

ただし、当該都市計画事業に適合するもの又は支障を及ぼす恐れがないものとして長期にわたる立地について許可等を得ている場合を除く。

(備考)居住環境に関するチェックリストは、![]() 長期優良住宅建築等計画認定制度(千葉県ホームページ)(外部サイト)をご確認下さい。

長期優良住宅建築等計画認定制度(千葉県ホームページ)(外部サイト)をご確認下さい。

災害配慮基準

令和5年2月20日(施行日)より、長期法第6条第1項第4号の規定による自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る事項に関する審査基準が追加されます。詳細については、![]() 長期優良住宅建築等計画認定制度(千葉県ホームページ)(外部サイト)をご確認下さい。

長期優良住宅建築等計画認定制度(千葉県ホームページ)(外部サイト)をご確認下さい。

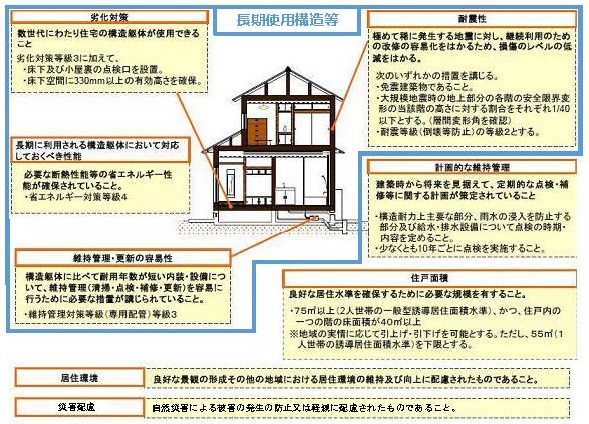

認定基準のイメージ

![]() 上の画像は、こちらでもご覧になれます。(PDF:112KB)

上の画像は、こちらでもご覧になれます。(PDF:112KB)

認定手続きについて

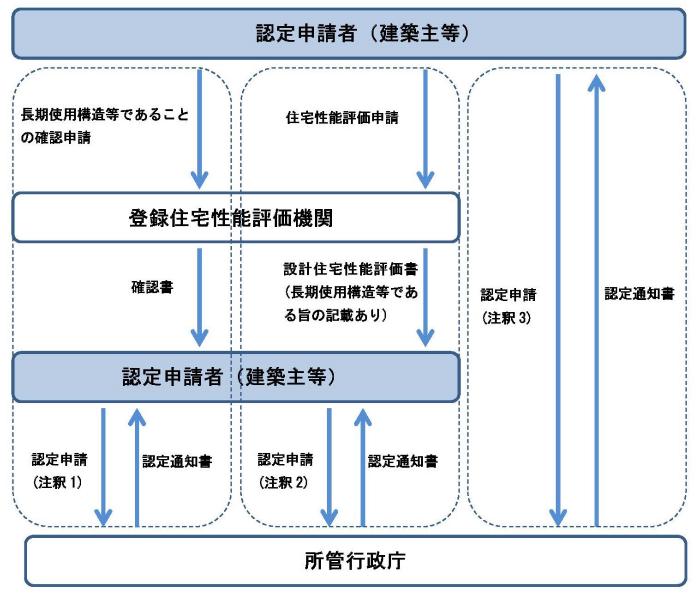

長期優良住宅建築等計画の認定基準については「住宅の品質確保の促進に関する法律(住宅品確法)」に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている「登録住宅性能評価機関」において、認定申請に先立って長期使用構造等であるかどうかの確認を受けることや、住宅性能評価を活用して認定手続きを円滑に行うことが可能です(下の画像は、「手続きの流れ」を図で紹介しています)。

- (注釈1)登録住宅性能評価機関より長期使用構造等であることの確認を受けた場合の認定申請は確認書又はその写しを添付

- (注釈2)住宅性能評価申請と併せて登録住宅性能評価機関より長期使用構造等であることの確認を受けた場合の認定申請は設計住宅性能評価書又はその写しを添付(長期使用構造等である旨の記載あり)

- (注釈3)登録住宅性能評価機関へ長期使用構造等であることの確認を受けない場合の認定申請

(備考)申請手数料は(注釈1)、(注釈2)は同額で(注釈3)は異なる額となります。

長期法第6条第2項の規定により、認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ること(確認の併願)が可能ですが、この場合は次のように取り扱います。

- 長期法第6条第2項の規定による申出を行なった場合に添付された確認申請書(添付図書を含む)について、図書の変更・追加や軽微な誤記・不整合等の補正などは一切できません。図書の変更・追加・補正等が必要となる計画については認定を行なうことができないため、改めて申請を行なうことが必要となりますのでご注意ください。

- 受付時に認定申請手数料と併せて、計画の通知手数料(確認申請と同額)が加算されます。

- 構造計算適合性判定が必要な規模・構造の建築物については、構造計算適合性判断結果通知書の写しを添付してください。

- 変更認定申請を行なう場合には、変更の内容に応じた計画の通知手数料が加算されます。

住宅の規模・構造等により認定申請窓口が異なります。千葉県へ認定等を申請する場合の手数料は千葉県県土整備部住宅課へお問い合わせください。

鎌ケ谷市に認定等を申請する場合、建築住宅課窓口(月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時45分の間)にお越しください。

申請書類を確認後、納付書を発行しますので市庁舎1階の千葉銀行又は会計課にて手数料の支払いをお願いします。

郵送で認定等を申請する場合

郵送を希望する場合は必ず事前に連絡をお願いします。窓口での申請に比べ受付に時間を要します。![]() 郵送手続きの流れ(PDF:803KB)

郵送手続きの流れ(PDF:803KB)

手数料の額について

認定等を申請する場合の手数料は以下のとおりです(平成21年7月1日より徴収開始)。

認定申請手数料(長期法第5条第1項から第7項)

| 区分 | 住宅1件あたりの手数料の額(注釈1) | |||

|---|---|---|---|---|

住宅の建て方等建築物全体の住戸数 | 「確認書等」がある場合 (注釈2) | その他の場合 | ||

| 新築 | 一戸建ての住宅 | 8,000円 | 41,000円 | |

| 共同住宅等 | 5戸以下 | 15,000円 | 101,000円 | |

| 5戸を超える | 26,000円 | 163,000円 | ||

増築又は | 一戸建ての住宅 | 12,000円 | 62,000円 | |

| 共同住宅等 | 5戸以下 | 23,000円 | 152,000円 | |

| 5戸を超える | 40,000円 | 244,000円 | ||

既存住宅 | 一戸建ての住宅 | 12,000円 | 62,000円 | |

| 共同住宅等 | 5戸以下 | 23,000円 | 152,000円 | |

| 5戸を超える | 40,000円 | 244,000円 | ||

(注釈1)共同住宅等に係る長期優良住宅建築等計画認定申請手数料(長期法第5条第4項又は第5項の規定による認定申請を除く)及び長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料(長期法第5条第6項の規定による認定申請に限る)の額は、定める額を認定申請対象住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(注釈2)住宅品確法(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の規定による確認書若しくは住宅性能評価書(長期使用構造等である旨の記載あり)又はこれらの写し。

変更認定手数料

- 認定を受けた計画内容に変更が生じた場合の変更認定申請(長期法第8条第1項)

上記認定申請手数料の2分の1の額

- 譲受人(建売住宅の購入者)が決定したときなどの変更認定手数料(長期法第9条第1項又は第3項)

1戸につき1,700円

地位の承継の承認申請手数料

- 売買や相続等により所有権や建物の管理権限を承継する場合の承認申請手数料(長期法第10条)

1戸につき1,700円

様式については、以下のサイトより入手できます。![]() 様式(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

様式(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

認定申請(長期法第5条第1項から第7項)について

以下のとおり、正本、副本及び概要書各1部を提出してください。

なお、副本及び概要書は、正本の写しとすることができます。

認定申請書

| 申請 | 様式 |

|---|---|

| 長期法第5条第1項から第3項 | 第一号様式 |

| 長期法第5条第4項及び第5項 | 第一号の二様式 |

| 長期法第5条第6項及び第7項 | 第一号の三様式 |

なお、維持保全の方法について別紙に作成する場合は、認定申請書の後に綴ってください。

委任状

代理人による申請の場合に添付をして下さい。

確認書等

事前に登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受けた場合に添付をして下さい。

申請図書

| 申請図書 | 確認書等がある場合 | その他の場合 | 概要書 |

|---|---|---|---|

認定申請書 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 委任状 | △(注釈1) | △ | △ |

確認済証の写し | 〇 | 〇 | 〇 |

| 確認書等 | 〇 | × | △ |

基準チェックリスト | 〇 | 〇 | × |

| 設計内容説明書 | × | 〇 | × |

| 付近見取図 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 配置図 | 〇 | 〇 | × |

| 仕様書(仕上げ表を含む) | × | 〇 | × |

| 各階平面図 | 〇 | 〇 | × |

| 用途別床面積表 | 〇 | 〇 | × |

| 床面積求積図 | 〇 | 〇 | × |

| 二面以上の立面図 | 〇 | 〇 | × |

| 断面図又は矩計図 | 〇 | 〇 | × |

| 住宅型式性能認定書 | × | △ | × |

| 認証型式部分等製造者認証書 | × | △ | × |

| 特別評価方法認定書 | × | △ | × |

| 基礎伏図 | × | 〇 | × |

| 各階床伏図 | × | 〇 | × |

| 小屋伏図 | × | 〇 | × |

| 各部詳細図 | × | 〇 | × |

| 各種計算書 | × | 〇 | × |

| 機器表 | × | 〇 | × |

| 状況調査書(増改築に限る) | 〇 | 〇 | × |

| 地盤調査報告書 | × | 〇 | × |

(注釈1)該当する場合のみ必要

変更認定申請について

認定を受けた計画内容に変更が生じた場合の変更認定申請(長期法第8条第1項)

以下のとおり、正本及び副本各1部を提出してください。

なお、副本は、正本の写しとすることができます。

| 申請 | 様式 |

|---|---|

| 長期法第8条第1項 | 第三号様式 |

- 委任状(代理人による申請の場合)

- 確認書等(変更に係る内容について、事前に登録住宅性能評価機関による長期使用構造等であることの確認を受けた場合)

- 添付図書(変更に係るもの)

譲受人(建売住宅の購入者)が決定したときなどの変更認定手数料(長期法第9条第1項又は第3項)

以下のとおり、正本及び副本各1部を提出してください。

なお、副本は、正本の写しとすることができます。

| 申請 | 様式 |

|---|---|

| 長期法第9条第1項 | 第五号様式 |

| 長期法第9条第3項 | 第六号様式 |

- 委任状(代理人による申請の場合)

- 添付図書(登記簿謄本、売買契約書等変更内容がわかるもの)

地位の承継の承認申請について

以下のとおり、正本及び副本各1部を提出してください。

なお、副本は、正本の写しとすることができます。

| 申請 | 様式 |

|---|---|

| 長期法第10条 | 第七号様式 |

- 委任状(代理人による申請の場合)

- 添付図書(地位の承継の事実を証する書類)

建築工事が完了したときは、工事完了報告書(認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書)を提出してください。

添付図書は以下のとおりです。

- 建築基準法に基づく検査済証(写し)

- 建築士による工事監理報告書(写し)又は登録住宅性能評価機関による建設住宅性能評価書(写し)

(備考)これにより難い場合は建設工事の受注者による発注者への工事完了の報告書(写し)

提出部数は、正本1部ですが副本の提出があった場合は内容を審査したのち、副本に受付印を押したものをお返しします。工事完了報告書は郵送でも受け付けています。副本の返送が必要な場合は切手を貼付し送付先を記入した返信用封筒を同封してください。

認定後に行っていただくこと

計画どおりのメンテナンスをしましょう

建築完了後は、維持保全計画に基づいてメンテナンスを行ってください。なお、増改築の基準で認定された住宅で、認定基準に将来的に適合するよう更新することを維持保全計画に位置づけている場合、維持保全計画に基づく更新工事を実施していただく必要があります。

(備考)認定申請書の第四面の2.建築後の住宅の維持保全の方法及び期間の欄をご確認ください。

建築書類及びメンテナンスの記録を保存しましょう

建築書類及びメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください(長期法第11条)。

所管行政庁による維持保全の状況調査

建築・維持保全の状況について、所管行政庁より調査を行うことがあります(長期法第12条)。

その際は、建築やメンテナンスの状況に関する記録(住宅履歴情報)等の活用により報告を行ってください。

その他、必要に応じて、所管行政庁が同様の内容について報告を求めることがあります。

(備考)所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。

こんなときは手続きが必要です

認定を受けた計画を変更しようとするとき

認定を受けられた方は、認定を受けた計画を変更するときは、あらかじめ所管行政庁の変更の認定を受ける必要があります(長期法第8条第1項)。なお、計画変更にあたっては、新築の基準で認定された計画は新築の基準に、増改築の基準で認定された計画は増改築の基準に適合させる必要があります。

(備考)建築だけでなく維持保全に関する部分を変更しようとする場合も同様です。

(備考)長期法第5条第3項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人を決定した日から3ヶ月以内に、譲受人と共同して所管行政庁に変更の認定を申請してください(長期法第9条第1項)。

認定長期優良住宅を相続や売買するとき

相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承認が必要となります(長期法第10条)。なお、維持保全計画についても承継者に当該内容が引き継がれます。増改築の基準で認定された住宅は、認定基準に将来的に適合するよう更新する工事等を維持保全計画に位置づけている場合がありますので、計画の内容をご確認の上、地位を引き継ぐ手続きを行ってください。

認定の取消しについて

認定の取消しを行う場合には、所管行政庁へ申出が必要となります(長期法第14条第2項)。

また以下の場合に該当すると、所管行政庁から認定を取り消されることがありますので、留意してください(長期法第14条第1項)。

なお、長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金や税の優遇措置等を受けている場合、認定が取り消されると、返還を求められることがあります。

- 認定を受けられた方が計画(認定基準に将来的に適合するよう更新する工事等の計画を含む)に従って建築・維持保全を行わず、所管行政庁に改善を求められ、従わない場合。

- 認定を受けた分譲事業者の方が譲受人を決定しない、または決定しても変更の認定申請をしていないことにより、所管行政庁に改善を求められ、従わない場合。

その他の留意事項等に関しましては、以下の事項をご確認ください。

チラシ

![]() 長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(PDF:138KB)

長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(PDF:138KB)

様式(Word形式)

![]() 長期優良住宅建築等計画等認定等申請取下届(ワード:14KB)

長期優良住宅建築等計画等認定等申請取下届(ワード:14KB)![]() 長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(ワード:15KB)

長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(ワード:15KB)![]() 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(ワード:15KB)

認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(ワード:15KB)![]() 認定長期優良住宅建築等計画等に基づく建築又は維持保全に関する報告書(ワード:14KB)

認定長期優良住宅建築等計画等に基づく建築又は維持保全に関する報告書(ワード:14KB)

関連リンク

![]() 長期優良住宅法関連情報(国土交通省ホームページ)(外部サイト)

長期優良住宅法関連情報(国土交通省ホームページ)(外部サイト)![]() 千葉県県土整備部住宅課(千葉県ホームページ)(外部サイト)

千葉県県土整備部住宅課(千葉県ホームページ)(外部サイト)

問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 住宅係