かまがや取材日記 民俗写真の世界(1) 令和7年4月8日

更新日:2025年4月15日

明治から平成までの変遷

野良着や写真パネルなどの展示物

鎌ケ谷市郷土資料館では、第29回ミニ展示「民俗写真の世界(1)」が開かれています。

郷土資料館には、市史編さん時に収集したり市民から寄贈されたりした写真が数多く保管されています。今回は、それらの中から社会生活、生業、交通・交易、衣食住に関わる写真パネル160点と関連資料35点が展示されています。

写真の中で最も古いものは明治32年(1899年)撮影の「中沢の畑地」と「旧牧士三橋家遠景」。逆に最も新しいものは平成10年(1998年)に写された「粟野の民家の土蔵」や「初富の民家の板倉」などです。写真からは、約100年間にわたる鎌ケ谷の人々の暮らしぶりの変遷が伝わってきます。

今では目にすることが無くなった風物もたくさん見られます。茅葺の民家や青年団の集まり、水田で農作業をする人々など。どれも今では珍しく郷愁(ノスタルジア)を感じさせる写真ばかりです。昔の鎌ケ谷は農村風景が広がっていたこともわかります。

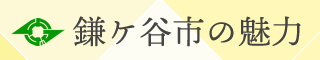

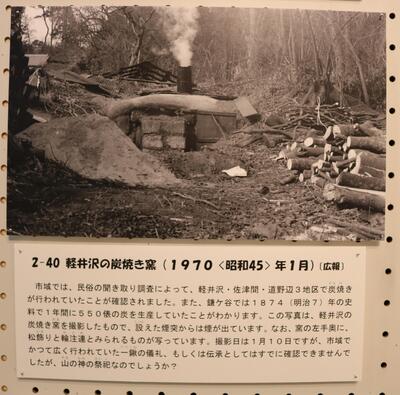

ちょっと意外だったのが、「炭焼き窯」や「木挽き職人」の写真を見つけたことです。かつての鎌ケ谷は農業従事者が圧倒的に多かったのですが、林業従事者もいたようです。市域の北総台地上には「ヤマ」と呼ばれた林が広がり、その「ヤマ」の樹木を利用した木材業や炭焼きなどが盛んだったといいます。椚(くぬぎ)や樫(かし)を材料につくられた炭は、主に東京や船橋、松戸などへ出荷されていました。炭焼き窯は平成の初めごろまで残っていたそうです。

現在の主要農産物、梨に関する写真や資料も展示されています。第2次世界大戦前、市域の梨栽培は主に中沢地区の一部で行われていましたが、戦後になると市内全域に広がりました。大正、昭和前期の中沢や粟野の梨畑の写真、梨のラベル、包装紙などが展示されています。ラベルや包装紙には「二十世紀」や「長十郎」と印刷されています。現在の主流品種は「幸水」や「豊水」などですが、当時は「二十世紀」や「長十郎」だったのですね。ここでも時代の変遷を知ることができます。

このほか、雨が降れば悪路となった主要道路の「木下街道」や「船取線」、普段着姿と冠婚葬祭時の正装姿の人々など現在と比較すると面白い写真もたくさんあります。

5月25日まで展示されていますので、ぜひお出かけください。入場無料です。

軽井沢にあった炭焼き窯

木挽き職人

二十世紀梨のラベル

問い合わせ

総務企画部 企画財政課 企画政策室