第14回 耕地整理事業終了直後の中沢の水田

更新日:2025年9月5日

耕地整理は、複雑に入り組んだ田畑の区画の整理や用水・排水の整備などを行う土地改良事業です。その目的は、労働効率を高め、かつ耕地の生産力を高めることでした。

こうした試みは、すでに江戸時代にも行われました。大原幽学(おおはらゆうがく)(1797年から1858年)の指導のもと、下総(しもうさ)国香取(かとり)郡長部(ながべ)村(現千葉県旭市)で19世紀の半ばに実施されたものは有名です(国指定史跡「大原幽学遺跡 耕地地割」)。

ただ、日本全国で耕地整理が行われるようになるのは、近代以降のことです。明治32年(1899年)に「耕地整理法」が制定され、以降各地で事業が実施されていきました。千葉県では、同41年に県内務部内に耕地整理課が設置されてから、県内各地で本格化しました。

さて、現在の市川・船橋・鎌ケ谷の3市域を流れる大柏(おおかしわ)川・真間(まま)川(市域では「谷地(やじ)川」と呼称)流域の水田は、明治期までは1筆ごとの大きさや形がまちまちの湿田(しつでん)でした。このため、流域の町村が協同して、明治44年(1911年)12月、下流部から耕地整理事業を開始しました。3年後の大正3年(1914年)5月には、大柏村(現市川市)大野・柏井、鎌ケ谷村(現市)中沢・道野辺などが加わり、「八幡(やわた)町外九ケ町村耕地整理組合」として千葉県から正式に認可されました。この際、鎌ケ谷村と法典(ほうでん)村(現船橋市)藤原(ふじわら)の工事区域が「中野(なかの)工区」とされました。事業の施行については、反対の声も出ましたが、地元有力者が説得にあたりました。また、彼らから資金を一時的に借り入れることも行われました。

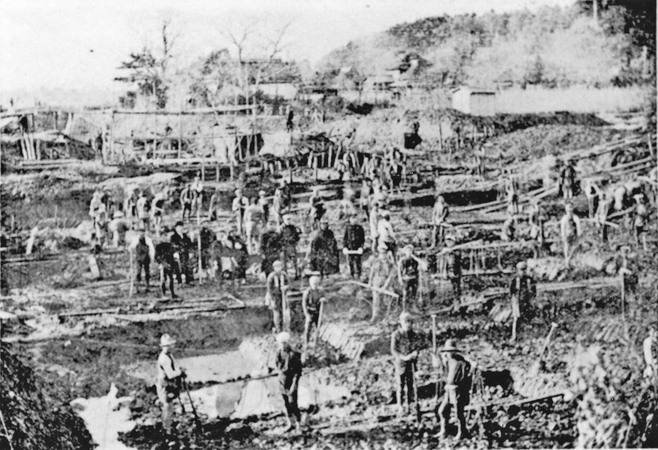

写真1 現在の市川市真間付近での工事の様子(『千葉県東葛飾郡八幡町外九ヶ町村耕地整理組合事蹟』(大正14年))

大正8年(1919年)、中野工区の工事が終わり、同年10月に換地処分(かんちしょぶん)も済みました。さらに翌11年に登記も終了しました。その結果、整形された水田での耕作が可能となり、耕地面積が増大するとともに、水稲(すいとう)の収量も増加しました。さらに、耕地整理事業の完成は、この地域に交通の便をもたらしました。蛇行(だこう)していた大柏川が直線的に改修されたことにより、舟運(しゅううん)が容易となりました。また、川沿いの堤(つつみ)にも道路が整備されて陸運にも恩恵をもたらしました。このため、物資の運搬が盛んになりました。

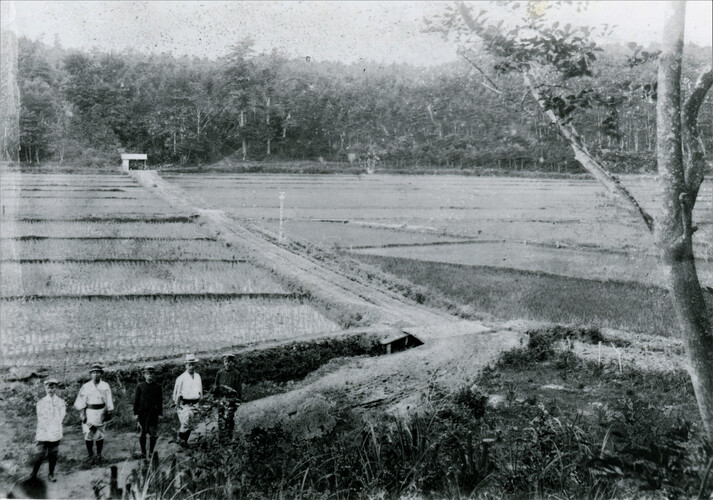

写真2 耕地整理終了後の中沢の水田(大正8年ころ)〔個人蔵〕

この写真は、工事完了直後に撮影されたものとみられます。道に5人の人物が立っていますが、裏面の書き込みによると、両端の2人は耕地整理事業担当の技手(ぎしゅ)で、他の3人は、この当時の中沢の有力者で事業の進捗に尽力した笠川(かさがわ)慶次郎(けいじろう)(左から2人目、以下右へ)・三橋(みはし)三郎・浅海(あさうみ)銀次郎(ぎんじろう)です。3名とも鎌ケ谷村長経験者です。笠川はこの後東葛飾郡会議員に就任しています。また、三橋三郎の養子が後に貴族院議員となった彌(わたる)(注釈)です。なお、中沢での該当工事区域は、字南(あざみなみ)・秣場(まぐさば)・戸崎(とさき)・戸崎下(とさきした)・白旗(しらはた)・向(むかい)に所在した田地です。写真の場所は、地形的に見て、戸崎か向と思われます。

(注釈)三橋彌は東京帝国大学農科大学(現東京大学農学部)の第1回卒業生で、明治27年(1894年)に三橋家の養子となり、同家の三橋農場を経営のかたわら、大正期には東葛飾(ひがしかつしか)瓦斯(がす)株式会社(現京葉ガス)社長や北総(ほくそう)鉄道(現東武鉄道)監査役などにも就任し、昭和7年(1932年)に貴族院議員となった。昭和9年には自身の所有地(旧鎌ケ谷小学校敷地)を寄付し、10年以上続いた学校問題を解決した。鎌ケ谷小学校は昭和45年(1970)に移転したが、その一部に昭和53年(1978)にその功績を顕彰する「三橋記念館」が建てられた。

なお、三橋記念館は平成26年(2014年)に閉館した後、解体され、現在はいずれもショッピングプラザ鎌ケ谷の敷地となっている。